Contents

甘酒にも2種類

私は甘酒というと初詣の時に飲んだものを思い出します。1月の寒空の元で飲む甘酒はとても美味しく、体も暖まりました。

でも屋台で売ってるのって、だいたいは「酒粕からつくった甘酒」なんですよね。アルコールが含まれるため飲める人が限られてしまいます(酒税法上の分類は「アルコールの含まれるノンアルコール飲料」になるそうです。なんじゃそりゃ)

しかし本来の甘酒というのは、米と米麹で造ったアルコールの含まれない健康飲料なのです。

どちらも美味しくてそれぞれ好きなのですが、私が自宅でいつも造っているのは、本来の「米麹で発行させた甘酒」です。

米麹甘酒と日本人の体質

米を米麹で発酵させて造る飲料、といえば日本酒も同じですが、甘酒は酵母によるアルコール発酵を行いません。というかご家庭でそこまでやってはいけません捕まります(苦笑)

甘酒の歴史はとても古く古墳時代からあったと言われており、江戸時代には庶民の間で普通に飲まれる健康飲料だったと記録されています。

発酵を経て成分的には点滴液に近い物になるため「飲む点滴」などとも言われていますが、現代人の我々には「お米で作ったヨーグルト」と言った方がイメージに近いのではないかと思います。

同じ発酵食品であるという点だけで無く、甘酒には消化吸収を助け腸内環境を整える効果が期待出来るため、なおのことヨーグルトとはイメージが被ります。しかも甘酒はお米から作られているため、長年稲作を食生活の基礎としていた日本人の胃腸には合っていると言えます。牛乳やヨーグルトなどの乳製品はどうしてもアレルギーの出る人は居ますし、日本人はそもそも乳製品に含まれる乳糖を分解する酵素を持っていない場合があるという話もあります。

乳製品を積極的にとる食生活習慣は戦後に広まった物ですので、歴史的にも日本人の体質とはあまり馴染まない部分はあるのかもしれませんね。

私はもう何年もこの米麹の甘酒を造って日常的に飲んでいますが、確かにお通じへの効果はあると思いますよ。

では作りましょう

米一合と市販の麹一袋で作ります。保温には定番のヨーグルトメーカー「ヨーグルティア」を使うのですが、うちにあるヨーグルティアは最初期の古い製品のため、温度設定が50度までしか上げられません(最新機種は70度まで設定できます)でもこれで十分に甘酒は造れます。

このヨーグルティアは長年大活躍してくれていて、震災で納豆が手に入らなかったときは自作納豆の熟成にも使いましたし、豆乳ヨーグルトを作ってみた事もあります。試行錯誤の結果、甘酒が自分の体質には一番合っていたため、今では甘酒ばかり造るようになりましたが。

まず一合のお米を普通に炊きます。おかゆにしてもいいのですが、私はやや水分の多いゆるめの炊き方をする程度です。水分の調整がやりやすいので、炊飯器では無く炊飯用土鍋を使っています。

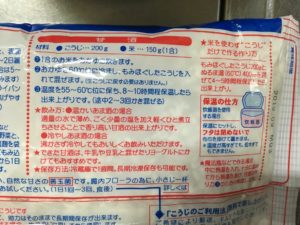

使う麹は比較的スーパーで入手しやすいこの商品です。袋の上から揉んで、よくほぐしておきます。パッケージにはしっかり甘酒の造り方も書いてありますね。このレシピだと「おかゆ」にするように書いてありますが、私はごはんで進めます。

ご飯と、ほぐした麹を順に入れて混ぜていき

全部混ぜたらヨーグルティアに入れます。設定は50度で10時間です。

出来ました。

上手く全体に発酵が進みました。

私はこのまま冷蔵庫に入れますが、冷蔵庫内でも勝手に発酵は進んでいきますので、あまり長期間は保存が利きません。変な匂いがするような事があったら絶対に口にするのはやめましょう。発酵食品は一歩間違うと危険な場合があるのです。悪くなってしまう前に使ってしまいましょう。

私は大さじ一杯を湯飲みに入れ、お湯で溶いてお茶代わりに飲んだりします。ノンカフェインですし、甘くて美味しいですよ。